都市部の河川でも楽しめる、簡単だから誰でも狙える、食べておいしい、という具合に三拍子揃った好ターゲット、テナガエビのシーズンがピークを迎えます。大人も子供も夢中になる、楽しい釣りのノウハウを紹介しましょう!!

テナガエビ釣りのシーズナルパターン

関西の場合、日本海側、太平洋側を問わずほとんどの河川にテナガエビが生息しています。上流域や湖沼でも見られますが、個体数が最も多いのは流れの緩い下流から汽水域にかけてのエリアです。

例年、春先からポツポツと釣果が聞かれ始め、5月以降に釣況が急上昇します。そして、産卵期となる8~9月に数・型ともに期待できるハイシーズンとなります。

テナガエビ釣りの釣り場は?

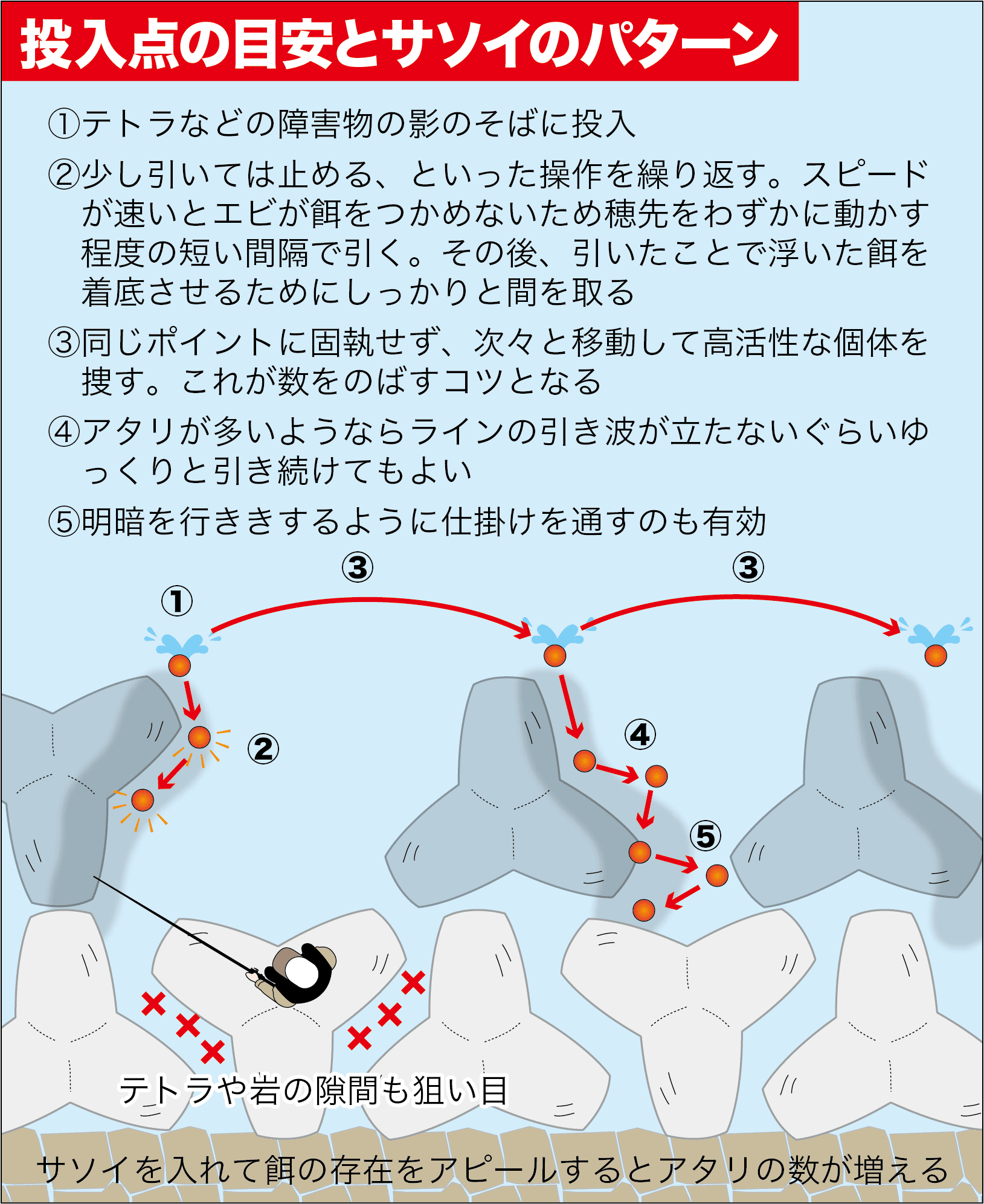

テナガエビは臆病な生物であり、何からの障害物の陰に身を潜めています。そのため、テトラ帯や複雑な形状をしたコンクリートブロックなどの河川回りに見られる変化に富んだ場所が狙い目となります。

干潮前後で干上がるほどだと期待薄ですが、30〜50㌢ほどと浅い水深でも釣果は期待できます。むしろ浅い方が餌をつかむテナガエビが見えるぶんスリリングという楽しみもあります。

近畿圏であれば、大阪の淀川、兵庫の武庫川、和歌山の日高川や有田川など、アプローチしやすい河川で竿を出す人がよく見られます。

テナガエビ釣りのタックルは?

竿に関しては、釣り場によっては3㍍ほどの長さが有利なこともありますが、護岸化された河川では取り回しのよい1.5㍍前後が有利なことが多いです。抜き上げの際に違和感を与えないしなやかな穂先を有するのべ竿(リールがない竿)が扱いやすくておすすめですが、2ピースのルアーロッドの穂先側だけを使っても構いません。

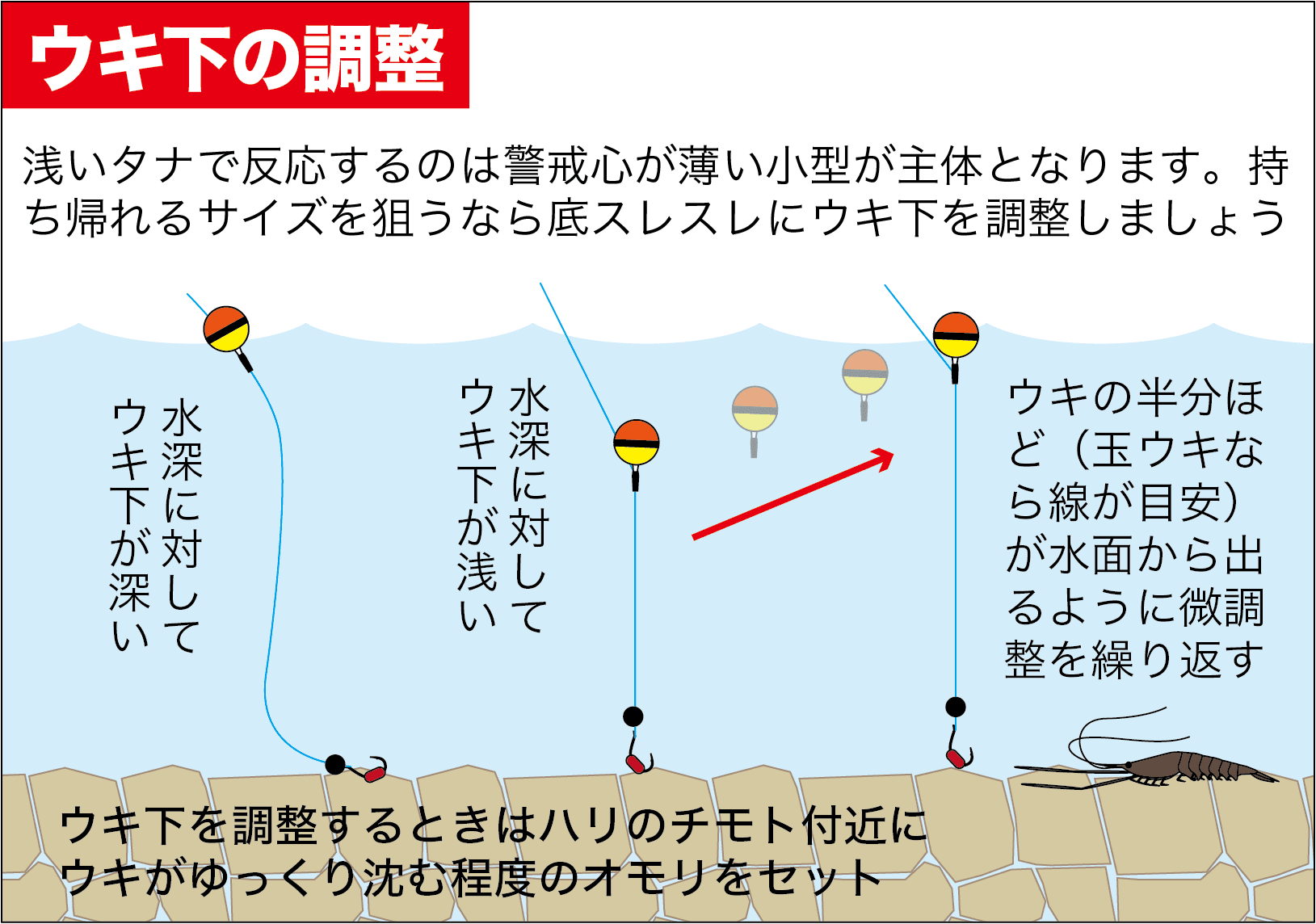

仕掛けは市販品が便利です。扱いやすいのはシンプルな玉ウキタイプですが、繊細なアタリを楽しめるシモリウキタイプもおすすめです。

ハリのサイズは、数狙いなら2号、型狙いなら小型が掛かりづらい3号がよいでしょう。どの号数を使うにしても根掛かりによるロストを考慮して予備が欠かせません。専用のエビバリを入手できなければ秋田狐やハエバリ、袖バリなど、小物用のハリで代用可能です。

キープ用の道具も用意

持ち帰って食べる場合はエビを生かしておけるグッズが必要です。というのも、おいしく食べるのに必要な泥抜き(泥を吐かせる工程)をするにはきれいな水の中で生かしておく必要があるからです(死んでしまうと泥が抜けません)。

水を入れたバケツに釣果を入れていくという方法でもよいですが、できればエビ撒き釣りなどの餌として使われるシラサエビを管理するエビブク(エビ生かしクーラー)+エアポンプを用いたいところです(いずれの場合も水はこまめに入れかえること。水温が上昇し過ぎないように注意しましょう)。

テナガエビ釣りの餌は?

釣り具店で購入できるアカムシや紅サシ、ミミズ、イシゴカイの他、魚肉ソーセージやスルメ、チクワなどでも釣ることができます。

ミミズやイシゴカイを用いるときは、エビの居場所を探る段階では長めにセットし、反応がでだしたら2㌢ほどにカットしてチョン掛けにするのが得策です。そうすれば経済性が高まり、2人の釣りでもワンパックで終日遊べます。

テナガエビ釣りの釣り方は?

釣り方は図の通りです。変化のあるところをくまなく探りましょう。

アタリから取り込みについて

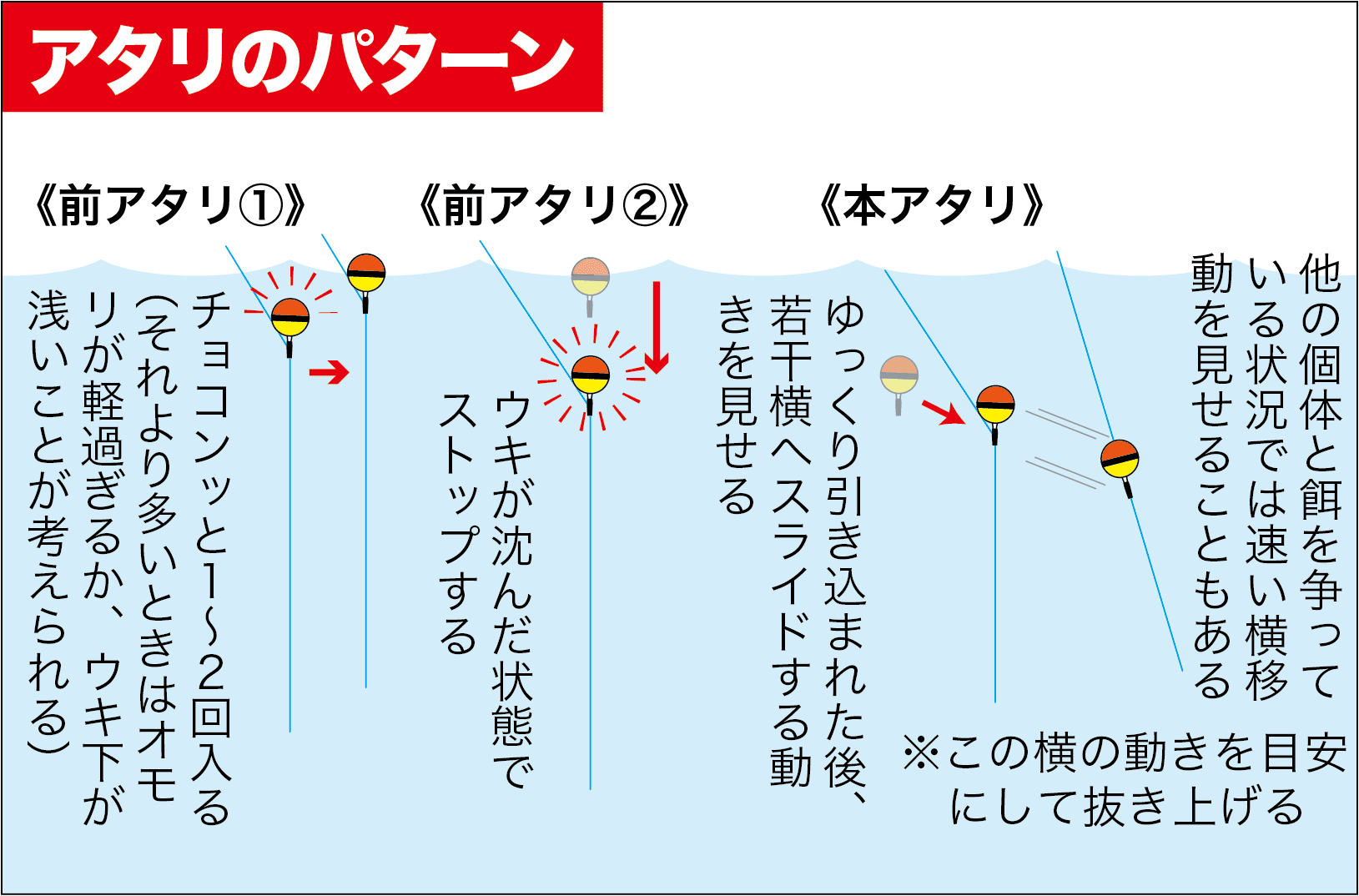

テナガエビ釣りではアタリがあっても合わせは不要です。小さな口に対して小さなハリを使用することから、力んで合わせても空振りとなることがほとんどです。バラシによってポイントをむやみに荒らさないために合わせは不要と考えましょう。

ハリ掛かりすればキュン、キュンとフシをつけた引きが伝わります。その反応を得たら糸のテンションが緩まないように注意しながら手前に寄せて抜き上げましょう。ハリ掛かりしていなくても餌を食うことに夢中になっていればバレることはありません。

テナガエビのおいしい食べ方

食味のよさもテナガエビの大きな魅力です。魚のように内臓やウロコを取るといった作業がないため手軽に調理できるのはうれしい限りです。ただし、河川の生き物特有の匂いを軽減するために泥抜きの作業を行なうことをおすすめします。

前述した通りに釣ったテナガエビはエビ生かしクーラーなどに入れて生かしたまま持ち帰ります。そして、自宅で川の水を捨てて真水(常温のミネラルウオーターが理想的)を入れ、エアポンプをオンにしたまま2~3時間ほど浸けておきましょう。

調理前には日本酒に30分ほど浸けることで匂いをさらに軽減できるうえ、揚げ物にしたときの歯応えがよくなります。